八载积案终化解 两本诗集载温情

——记一起“骨头案”背后的执行担当

“这两本诗词集,是我的心血。您不仅帮我们解了疙瘩,更让我们全家看到了好好生活的奔头,您一定要收下。”

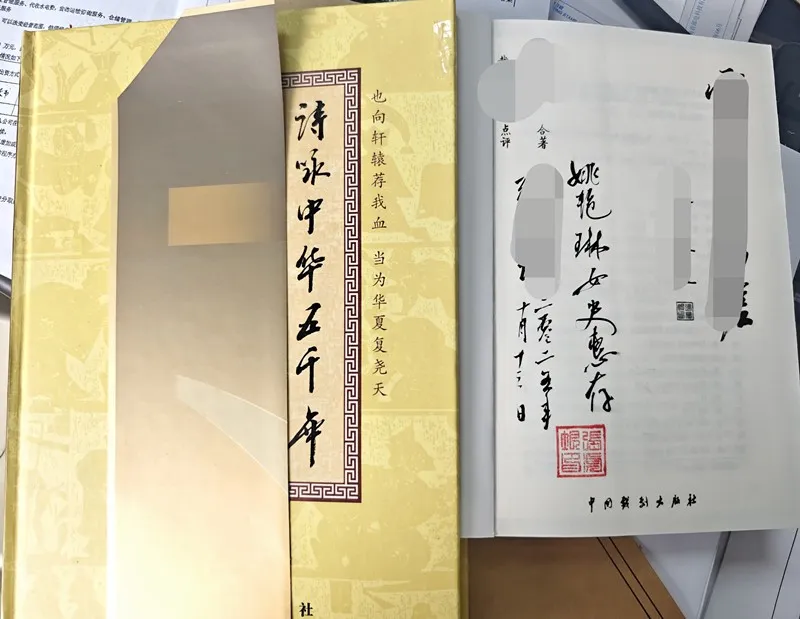

十月的阳光透过法院调解室的玻璃窗,在被执行人张某父亲递出的书籍封面上镀上一层暖光。这位老人眼中的热泪与恳切,为一起横跨八年的执行“骨头案”,画上了满含温度的句号。

时间拨回八年前,申请执行人刘某与被执行人张某因合伙经营产生纠纷,从并肩打拼的伙伴沦为对簿公堂的双方。判决生效后,张某名下无财产可供执行,双方矛盾彻底激化。此后八年,案件在原法院执行中屡屡碰壁,即便动用司法拘留、移送拒执,甚至启动国家赔偿与司法救助程序,执行款始终未能到位。年近六旬的刘某为追讨款项长期信访,卷宗里厚厚一沓的信访记录与执行文书,让这起案件成了全院皆知的“硬骨头”。

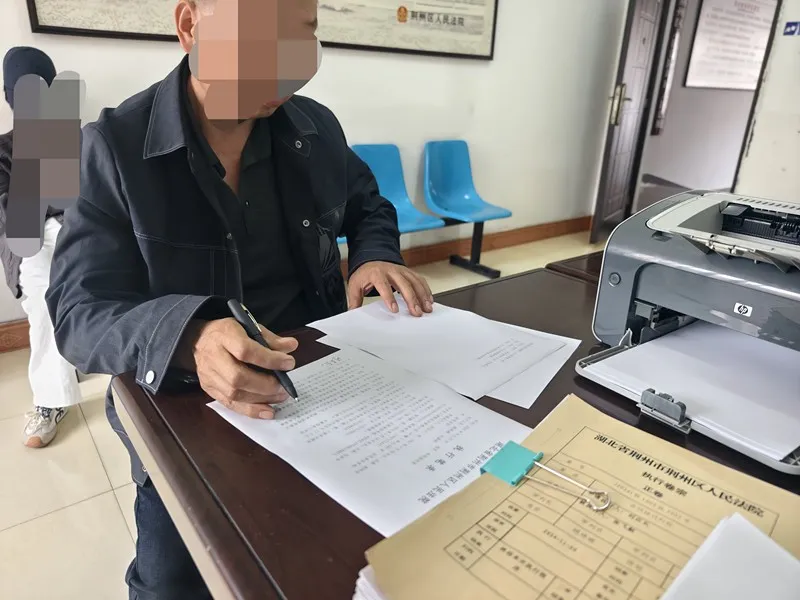

转机始于去年的交叉执行部署。当中院将案件指定至我院时,接手的执行法官姚艳琳面对卷宗里厚厚一沓的执行记录与信访材料,没有选择简单的强制执行,而是先沉下心梳理案件脉络。深入调查后她发现,长期的积怨已让双方都患上严重抑郁症——刘某困在“讨不到钱”的执念里,五十多岁的张某则因创业失败失去固定收入,上要赡养年迈父母,下要帮衬刚成家的女儿,生活早已捉襟见肘。

今年九月中旬,正是案件调解的关键节点,法官却突遭人生重创:父亲不幸离世。强忍着锥心之痛处理完后事,她返回工作岗位,组织双方当事人背靠背调解。调解桌前,她红着眼眶向双方袒露心声,“你们耗了近十年,可人生能有几个十年?别让恩怨困住自己,也别辜负了身边的家人。”这番话,既是劝解开导,也是她对自己的无声慰藉。

这份将心比心的真诚,终如暖阳融化坚冰。法官一边向张某厘清拒不履行的法律后果,一边帮他梳理可变现的资产;既安抚刘某的焦虑情绪,也让他看到张某的实际困境。经过多次见面和电话沟通,双方终于达成和解:刘某主动放弃部分本金,张某的女儿发动亲友凑齐了执行款。

收到执行款后,这位年近六旬的申请执行人激动得声音颤抖:“八年了,我以为这辈子都等不到这一天,是您让我知道,法律不光有力度,更有温度。”而张某的父亲,特意将自己编写的两本诗词集送到法院,扉页上还题了字,老人握着法官的手说:“您教我们要向前看,这两本书送您,也希望您能好好的,帮更多人走出困境。”

案件了结当晚,法官在朋友圈更新了动态:“八载积案落幕,收获双方当事人的感谢,推心置腹的话语,好好生活的希望,说给他们听,也送给自己,当下记录,以鞭策继续前行。”

如今,这两本带着墨香的诗词集被摆在法官办公桌的最显眼处。书页间的批注、泛黄的纸页,记录的不仅是一起“骨头案”的化解历程,更见证着新时代执行法官“如我在执,用心用情”的担当——让法律的刚性与司法的温度同频共振,在每一次攻坚克难中,既守护公平正义,也传递着向阳而生的希望。